21वीं सदी में भारत : सिनेमा का बदलता चरित्र

नई सदी का सिनेमा एकदम अलग राह पर है। उसके बहुत सारे शेड्स हैं। इसमें विशुद्ध मनोरंजन भी है और सामाजिक संदेश भी। यह रियलिस्टिक फिल्मों का दौर है। कलात्मक अभिव्यक्ति को खासा स्पेस मिल रहा है। फिल्में जि़ंदगी के ज्यादा करीब आ गई हैं। सिनेमा की रेल अब ओटीटी प्लेटफार्म पर आकर ठहर सी गई है। फ़िल्मों के साथ-साथ सिनेमा के संगीत में बदलाव आया है। हाईटेक हुई फ़िल्म इंडस्ट्री में इंसानी जज़्बात भी हाईटेक हो गये हैं। बीते कल और नई सदी में तेजी से बदलते सिनेमा पर अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं युवा लेखक व स्क्रिप्ट राइटर सिद्धार्थ अरोड़ा ‘सहर’।

समाज जितनी तेजी से बदलता है, उससे कहीं दोगुनी तेज़ी से सिनेमा में बदलाव नजर आता है। वहीं सिनेमा जितनी तेजी से बदलता है, उसके आसपास की चीजें उससे कहीं ज्यादा तेजी से आकार लेने लगती हैं। थिएटर को पीछे छोड़कर सिनेमा ने अपनी पहुंच बढ़ायी थी। लेकिन कुछ दशक बाद ही टेलीविजन आ गया। इसकेआने से सिनेमा में थोड़ा बदलाव आया। सिनेमा संभल गया। वह प्रयोग करने लगा। कथ्य में, शिल्प में और तकनीक में तमाम नए प्रयोग हुए। सिनेमा आगे बढ़ा और सदी केअंतिम दशक में बॉक्स ऑफिस को नई ऊंचाइयों पर ले गया। टीवी का दौर फिर लौटा लेकिन इस बार एक नए अवतार और नए कलेवर के साथ। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार आदि ने फिल्मों के निर्माण और वितरण के परंपरागत तरीकों को तहस-नहस कर दिया।

20वीं सदी का सिनेमा कोई चार दशक की लंबी यात्रा के बाद ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन दुनिया में आया था। इस दौर में नए प्रयोगों के साथ-साथ कलात्मक अभिव्यक्ति रूपहले पर्दे पर साफ देखी गई। इस दौरान अमर संगीत रचा गया जिसने बदलते हुए जमाने की जड़ता और पीढ़ियों की दीवारें तोड़ दीं। 60-70 के दशक के वह पुराने गाने और उनकी धुनें आज 21वीं सदी के युवाओं को भी गुनगुनाने पर मजबूर कर देती हैं। मोबाइल पर रील्स इन्हीं गानों की चलती है और कार में लगा साउंड सिस्टम वही पुराने नगमे सुनने को मजबूर कर देता है। लता की आवाज़ में मजरूह का वो गीत- ‘रहे न रहें हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा’ आज भी देसी और कान्वेंट स्कूलों की फेयरवेल पार्टियों का पसंददीदा विदाई गीत है। पर अब ऐसे गीत नहीं बन रहे जो गुनगुनाए जा सकें। 90 के दौर तक तो खराब फिल्में भी इसलिए चल जाती थीं कि उनमें संगीत बढ़िया होता था। ‘सांसों की जरूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए… बस एक सनम चाहिए…’ जैसे गाने कानों के रास्ते दिल में उतर जाते थे। अब वो समय आ गया है जब ‘आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए’ जैसे गीत सिर्फ इसलिए ज्यादा देखे जाते हैं क्योंकि उसमें ग्लैमरस और खूबसूरत तमन्ना भाटिया बेहतरीन डांस परर्फामेंस देती हैं।

आज की सुपर से ऊपर हिट वाली फ़िल्म भी किसी दर्शक ने दो बार देखी हो, ऐसा मुश्किल से ही सुनने को मिलता है। ट्रेड पंडित इसके पीछे सौ कारण बता सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना महंगा हो गया है। लोगों की प्रायोरिटी सिनेमा देखना नहीं रही। टाइम नहीं होता अब लोगों के पास। वे मोबाइल पर रील देखना ज्यादा पसंद करते हैं या पॉपकॉर्न पर जीएसटी ज़्यादा हो गया है आदि। लेकिन सच तो यह है कि अब 90 प्रतिशत फिल्मों की रीपीट वैल्यू नहीं रही। यानी अब ऐसी फिल्में बनाई ही नहीं जा रहीं जिन्हें बार-बार देखा जा सके। इस साल की सबसे बड़ी हिन्दी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म, स्त्री 2 की ही मिसाल लीजिए। आप पहली बार देखेंगे तो आपको हंसी आयेगी, आप दूसरी बार थिएटर जायेंगे तो आपको नींद आने लगेगी।

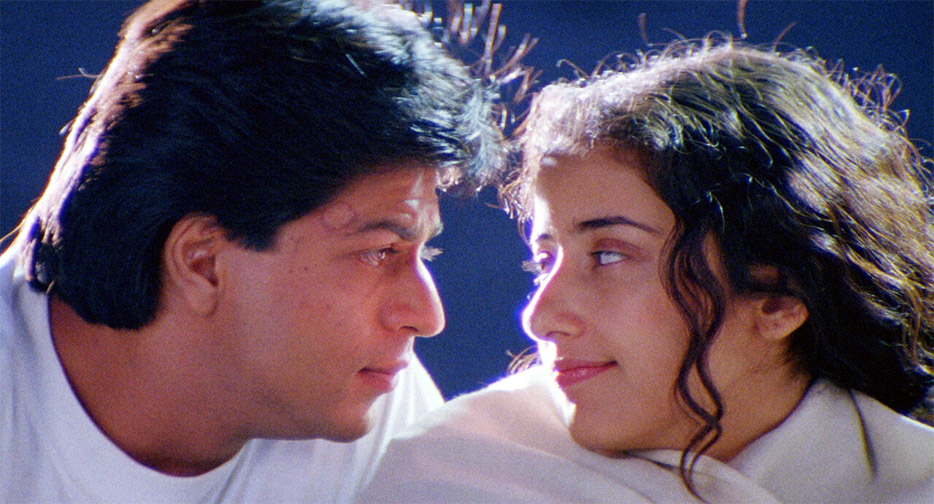

आखिरी फिल्म है जिसे आप याद कर सकते हैं वह थी अक्तूबर 1995 में रिलीज़ हुई फिल्म, ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जायेंगे।’ डीडीएलजे के नाम से चर्चित यह फिल्म सालों साल तक सिनेमाघरों में अंगद के पांव की तरह जमी रही। यह आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म और शाहरुख खान को सुपर स्टार बनाने वाली ऐतिहासिक फिल्म थी। नई पीढ़ी फिल्म देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पर टूट पड़ी थी। वो शायद फिल्मों की टिकटें ब्लैक होने का आखिरी दौर था। आदित्य चोपड़ा इस बात पर क्लियर थे कि उन्हें ऐसी फ़िल्म बनानी है जिसे लोग बार-बार देखें। नए निर्देशक अपना नया अंदाज़ और सोच लेकर आए। यश चोपड़ा और कई सीनियर फिल्म मेकर्स उस आखिर सीन से राजी नहीं थे कि किसी लड़की का बाप कैसे अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी का हाथ उसके आशिक़ को दे और कहे- ‘जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिन्दगी’? लेकिन आदित्य अपने वक्त की नब्ज पहचानते थे। फिल्म का यही आखिरी सीन यादगार बन गया।

बेहतरीन शुरुआत

हिंदी सिनेमा में नई सदी की शुरुआत ‘लगान’ (2001)जैसी ऐतिहासिक फिल्म के साथ हुई तो उम्मीद की किरण नज़र आई। फरहान अख्तर की ‘दिल चाहता है’ (2001) राजकुमार हिरानी की ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ (2006), शिमित अमीन की ‘चक दे इंडिया’ (2007), आशुतोष गोवारिकर की ‘जोधा अकबर’ (2008), अनुराग कश्यप की ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ (2012), विकास बहल की ‘क्वीन’ (2013), रोहित शेट्टी, की ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ (2013) कबीर खान की ‘बजरंगी भाईजान’ (2015) शरत कटारिया की ‘दम लगा के हईशा’ (2015) विधु विनोद की ’12वीं फेल’ (2024) ने अच्छा सिनेमा पेश किया। इनके अलावा ‘पीकू’, ‘अलीगढ़’, ‘हैदर’, ‘जब वी मैट’, ‘थ्री इडियटस’, ‘मुन्ना भाई एमबीबएस”, ‘रंग दे बसंती’ और ‘तमाशा’ जैसी फिल्मों ने न सिर्फ सफलता के रिकॉर्ड तोड़े थे, बल्कि इन फिल्मों ने एक सामाजिक संदेश भी दिया। इस दौर में फिल्मकारों ने जबरदस्त प्रयोग किए। किसी ने अंबानी पर ‘गुरु’, तो किसी ने नेशनल चैम्पियन मिल्खा सिंह पर ‘भाग मिल्खा भाग’ जैसी चर्चित बायोपिक बनाई जो ‘शहीद भगत सिंह’ और ‘उघम सिंह’ से होते हुए नरेन्द्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंच गई। इसी बीच ‘जब वी मेट’,’ विक्की डोनर’, ‘तनु वेड्स मनु’, ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘बैंड बाजा बारात’ जैसी हास्य प्रधान मनोरंजक फिल्में अपने पंख पसारती चली गईं। विशाल भारद्वाज सरीखे प्रयोगधर्मी निर्देशकों ने शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित फिल्मों की एक पूरी शृंखला शुरू की जो मकबूल (मैकबेथ), ओमकारा (ओथेलो), हैदर (हेमलेट) के रूप में सामने आई। इन बेहतरीन फिल्मों के बावजूद अगस्त 2016 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) द्वारा जारी की गई 21वीं सदी की दुनिया की फिल्मों की सूची में बॉलीवुड की एक भी फिल्म शामिल नहीं हो सकी। गौरतलब है कि इस लिस्ट को दुनिया भर के 177 फिल्म समीक्षकों के मतदान सर्वे के बाद तैयार किया गया था।

तमाशाई फिल्मों का दौर

लेकिन सच तो यह है कि बाजारवाद के साथ सिनेमा एक प्रोडक्ट हो गया। सिनेमा में भी कमाई के करोड़ी क्लब बन गए। 2008 में आमिर खान की ‘गजनी’ आने के बाद 100 करोड़ क्लब की बात शुरू हो गई। यहां से फिल्म मेकर्स एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए जिसका कोई अंत न पहले था, न आज है न कभी होगा। बल्कि वह दौड़ तो आज अपने चरम पर है। 100 या 500 करोड़ का क्लब यानी वह श्रेणी जिसमें वे फिल्में शामिल होती हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 या 500 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की कमाई की है। ये क्लब, फिल्म के बाजार का पैमाना बन गए हैं। साल 2017 में आई फिल्म ‘बाहुबली 2’ भारत में 500 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। फिर शाहरुख़ खान की फिल्म ‘पठान’ साल 2023 में भारत में 500 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बनी। फिल्म निर्माता एस. शंकर की फिल्म ‘2.0’ ने भी 500 करोड़ क्लब में एंट्री की थी। हाल में रिलीज श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर-कॉमेडी फ़िल्म ‘स्त्री 2’ भी 500 करोड़ रुपये का कारोबार कर इस क्लब में दाखिल हो गई है। फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ ने तो महज़ 11 दिनों में 500 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था। इन 500 करोड़ क्लब की फिल्मों ने कारोबार तो किया लेकिन ये फिल्में दिलों में जगह नहीं बना पाईं। नब्बे के दशक के सिनेप्रेमियों के एक बड़े वर्ग ने ऐसे सिनेमाघरों से दूरी बना ली।

संगीत की डगर कठिन

नई सदी के फ़िल्मी संगीत में सबसे बड़ा फर्क टेक्नॉलजी का आया है, लेकिन ज्यादातर फ़िल्म संगीतकारों ने टेक्नॉलॉजी के चलते कुछ नया सोचना छोड़ दिया है। नई धुन बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए उन्हीं पुरानी धुनों को घिसकर नए गाने बनाए गए। उन्होंने किसी दूसरी धुन को रीमिक्स करना शुरु कर दिया। अब उन्हें कुछ लाख यूट्यूब व्यूज़ मिल जाएं तो गीत को सुपरहिट मान लेते हैं। इसका नतीजा यह रहा कि वो गाने बनने लगभग बंद ही हो गए जिन्हें वर्षों बाद तक सुना जाता था। साल तो दूर की बात, इस वक्त कोई गीत 2 या 3 महीने भी चल जाए तो उसे चार्टबस्टर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और न जाने कितने अलंकारों से नवाज़ दिया जाता है। 21वीं सदी के पहले दशक तक लगान, गदर, रहना है तेरे दिल में, दिल चाहता है, स्वदेस, ओमकारा, कल हो न हो, रंग दे बसंती, चक दे इंडिया या 2009 में आयी देव-डी के गीत आज तक सुने जा रहे हैं लेकिन 2015-16 के बाद से 10 तो छोड़िए ऐसी 2-3 फ़िल्में ढूंढनी मुश्किल हैं जिसकेगीत समय काल से परे जाने का दम रखते हों। 2011 में आई रॉकस्टार शायद वो आखिरी एल्बम था जिसका हर एक गाना अपने ही पिछले गाने से बेहतर था। इसके बाद कुछ फ़िल्मों के 1-2 गाने तो हैं जो बढ़िया बने हैं, जैसे फ़िल्म कलंक में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत ‘घर मोरे परदेसिया, या वरुण ग्रोवर का लिखा’ मोह मोह के धागे या ऐसे ही चंद और जो 5-6 गानों की एल्बम में कमल की तरह अलग खिले और सुने गए। लेकिन पूरा एल्बम ज़बरदस्त हो, ऐसा बीते 10-12 साल में शायद ही हुआ है।

प्रोफेशनलिज्म आया

नई सदी में फिल्म इंड्रस्टी में प्रोफेशनलिज्म आया है। अगर हम 90 के दशक और आज के समय को बिल्कुल आईने की तरह आमने सामने रखें तो पायेंगे कि सिनेमॅटोग्राफी, कॉस्टयूम, लाइट्स, आर्ट या एडिटिंग जैसे हर टेक्निकल काम को ज्यादा सलीके से किया जा रहा है। सब कुछ इतने प्रोफेशनल तरीके से हैन्डल किया जा रहा है कि तब के बड़े-और नखरेबाज हीरो, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स आज काम नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाना था जब नींद खुलती थी तब हीरो सेट पर आता था। कॉमेडी किंग गोविदा के बारे में तो यह किस्सा मशहूर था कि उनको अगर सुबह 10 बजे सेट पर बुलाया है और वह शाम 4 बजे भी दर्शन दे दें, तो समझिए डायरेक्टर का दिन सफ़ल हो जाता था। लेकिन आज के कलाकार इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि देर से आना तो दूर की बात, अगर 10 बजे का शेड्यूल है तो एक्टर अपने हिस्से की रिहर्सल करके 9:50 तक सेट पर पहुंच जाते हैं। हाल ही में, मैंने सुभाष घई साहब के मशहूर फ़िल्म इंस्टीट्यूट व्हिसलिंग वुड्स के सेशन को अटेंड किया था। वहां मैंने देखा कि एक नामी कलाकार, जिन्हें सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर के लिए बुलाया गया था और जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि ये रात में 3 बजे से पहले नहीं सोते, वह सुबह साढ़े आठ बजे मुस्कुराते हुए खड़े थे। आज के सेट ज्यादा प्रोफेशनल हैं और एक दूसरे का सम्मान देते हैं। इंडस्ट्री में महिलाएं भी बढ़ी हैं, आप छोटी से छोटी फिल्म शूटिंग देखें तो भी आपको 40 से 50 प्रतिशत औरतें नज़र आ जाएंगी।

टैलेंट की कद्र और बढ़ते मौके

बॉलीवुड में टैलेंट की कद्र बढ़ी है। अगर आप मेहनती हैं और किसी पूर्वाग्रह या अहंकार के मारे नहीं हैं तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। फिर चाहें आप एक्टर बनना चाहते हो या डॉयरेक्टर, संगीतकार, गायक या लेखक बनना चाहते हो या फिर एडिटर। आपके लिए काम की कमी नहीं है। वरना बॉलीवुड का एक वो दौर भी था कि जब नया टैलेंट तभी देखने को मिलता था जब उस पर किसी बड़े आदमी का हाथ हो, किसी मंत्री का सिफारिशी पत्र हो या किसी डॉन की धमकी उसके सेट पर आने से पहले ही डॉयरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास पहुंच चुकी हो। फिल्म इंड्रस्टी का विस्तार हुआ है। प्लेटफॉम्र्स बढ़ने से काम के मौके बढ़े हैं। 90 के समय में एक दूरदर्शन था और शहर में एक सिनेमा हॉल था। यानी बस 2 ही स्क्रीन थी जहां सिनेमा की जरूरत पड़ती थी। पिछली सदी के अंतिम सालों में केबिल पर आने वाले चैनल्स का बोलबाला हो गया और दूरदर्शन और सिनेमा स्क्रीन केसाथ-साथ मुख्यधारा में 10-12 टीवी चैनल भी आ गए, जिसमें भले ही मनचाहा प्रदर्शन करने का मौका न मिलता हो, लेकिन लाखों लड़के-लड़कियों को घर चलाने के लिए टीवी सीरियल्स जरूर मिलने लगे थे। अब ओटीटी का दौर है। छोटे प्लेटफॉम्र्स को हटा भी दें तो भी नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जिओ सिनेमा और ज़ी5 के रूप में 5 स्क्रीन्स ऐसी खुल गई हैं जहां हर हफ्ते कम से कम एक फ़िल्म या एक वेबसीरीज़ आती ही है। अब इसमें थिएटर स्क्रीन को भी जोड़ लें तो एक नये एक्टर, राइटर, डॉयरेक्टर या फिल्म एडिटर को हर साल अपनी कला दिखाने के लिए कम से कम 312 मौके मिल सकते हैं, जिसमें से उसे बस एक चुनना है। मुझे लगता है कि सिनेमा से जुड़े हरेक कलाकार के लिए अब सुनहरा दौर आया है। अगर कलाकार मेहनत करता रहे और हिम्मत न हारे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे काम न मिले। हालांकि बहुत ज़्यादा कंटेन्ट आना भी शायद सिनेमा की क्वलिटी में गिरावट का कारण हो सकता है।

ओटीटी का दौर

नई सदी के मौजूदा दौर में ओटीटी ने अपना अलग दर्शक वर्ग तैयार किया है। ओटीटी पर सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी, द फेमिली मैन, एस्पिरेंट्स, क्रिमिनल जस्टिस, कोटा फैक्ट्री, पंचायत, पाताल लोक और स्पेशल ऑप्स जैसे सीजन युवा पीढ़ी की जिन्दगी का हिस्सा बन गए। ओटीटी को आपसे पैसा नहीं आपका वक्त चाहिए। फिल्मों का आकलन उसकी टिकट सेल से तय होता है। वहीं ओटीटी पर आए कंटेन्ट का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसे कितनी बार देखा गया, कितने मिनट तक देखा गया, क्योंकि इस मिनट्स से ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहीखाता मजबूत होता है और वह इसी को दिखाकर बेहतर और ज़्यादा स्पॉन्सर्स बटोर सकता है। सिनेमा लवर्स अब थिएटर नहीं जाना चाहते, उन्हें ओटीटी की फ़िल्में ही बेहतर लगती है। इसका सिम्पल कारण यह है कि ओटीटी की फ़िल्म या वेबसीरीज़ को लिखने में मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यहां का दर्शक कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि ओटीटी का दर्शक रात को कंबल में घुसकर एक तरफ आपकी फ़िल्म देख रहा है और दूसरी तरफ चैटिंग कर रहा है। अब लेखक और निर्देशक के लिए यह चैलेंज़ है कि वो ऐसा कंटेन्ट बनाए कि दर्शक चैटिंग छोड़कर सारा ध्यान फ़िल्म पर लगा ले। टीवीएफ (द वायरल फीवर) जैसे प्लेटफॉर्म, जिन्हें एक समय रुपये-रुपये के लिए तरसना पड़ता था, आज गुल्लक, ये मेरी फ़ेमिली, पिचर्स, ट्रिपलिंग्स और पंचायत जैसी साफ़-सुथरी, आम आदमी को केन्द्र में रखकर गढ़े किरदारों के किस्सों और बढ़िया स्क्रिप्ट की बदौलत खूब वाहवाही और रुपया-पैसा बटोर रहे हैं।

सिनेमा में तकनीक के तौर पर कई नए प्रयोग हो रहे हैं जो इसे और भी रोचक और आकर्षक बना रहे हैं। नए तकनीकी विकास के साथ, सिनेमा में अब स्पेशल इफेक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का इस्तेमाल हो रहा है, जो फिल्मों को एक अलग पायदान पर ले गये हैं और हॉलीवुड को टक्कर देते नज़र आते हैं। इसने फंतासी को हकीकत बना दिया और हकीकत को फंतासी। बाहुबली और साउथ की अन्य फिल्मों में इसके कामयाब प्रयोग हुए। एक्सपीरिएंशियल सिनेमा, वर्चुअल रियलिटी और डॉल्बी एटमॉस जैसी तकनीकों का उपयोग करके सिनेमा को अधिक रोचक बनाया जा रहा है। यह नई तकनीकी न केवल फिल्म इंडस्ट्री में नए मौकेपैदा कर रही है बल्कि दर्शकों को नित नए बेहतर अनुभवों से गुजरने का राह बना रही है। इस नए दौर में सिनेमा न केवल एक मनोरंजन है, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक मंच भी है। हाल के वर्षों में रीलिज हुई फिल्मों से यह बात साबित भी हुई है। इस सदी के आने वाले वर्षों में बेहतर फिल्में लाना और हर कसौटी पर खरे उतरना भारतीय फिल्मकारों के लिए एक बड़ी चुनौती से कम न होगा। यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा कि इस पर वो कितने खरे साबित होते हैं।