वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों से प्रभावित होता ग्लोबल एनवायरनमेंट

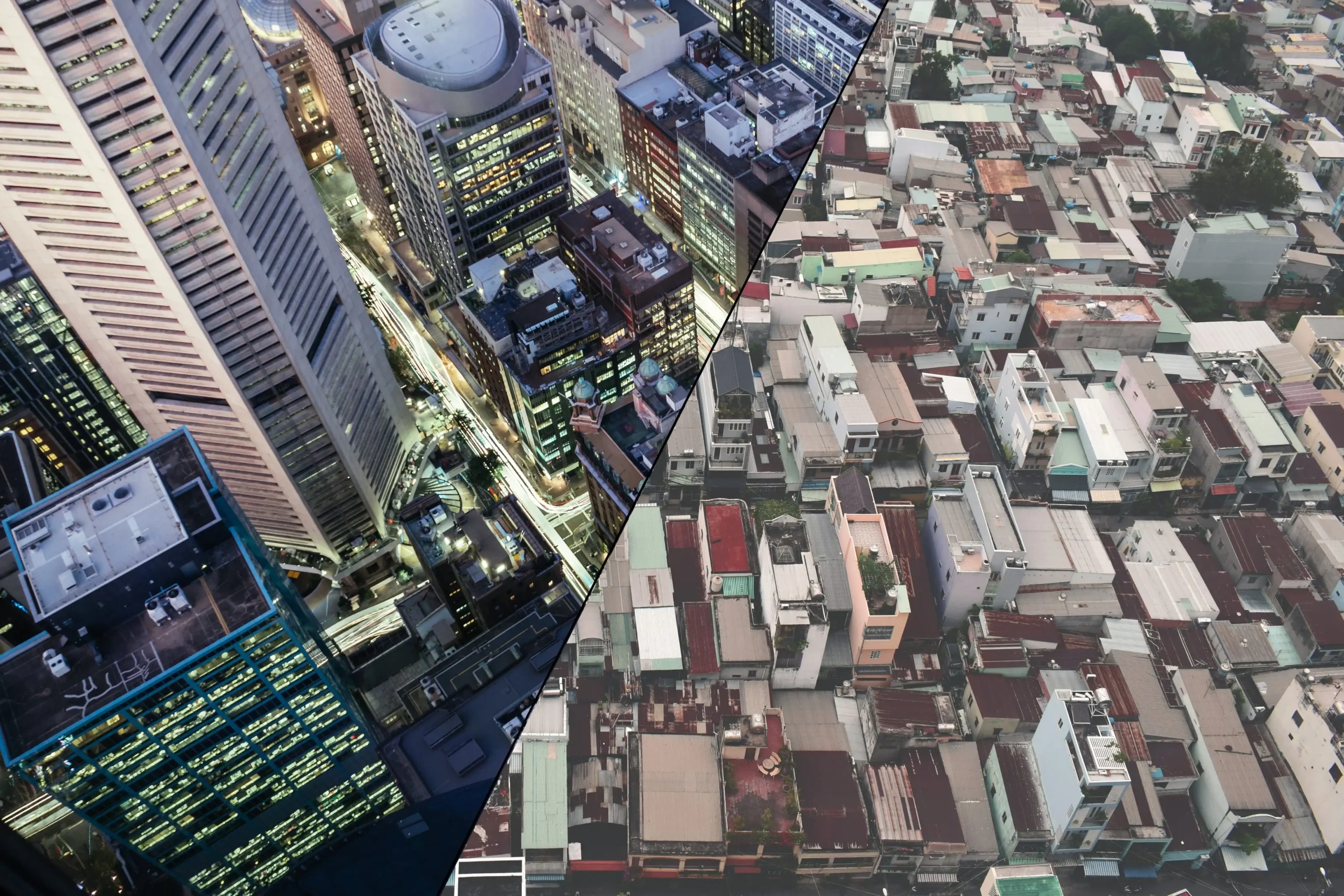

नई दिल्ली ( विवेक ओझा) : पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विश्व की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है लेकिन जब भी इस दिशा में मजबूत इच्छा शक्ति से काम करने की बात आती है तो विकसित देशों की राय और प्रतिबद्धता खंडित दिखाई देने लगती है, सर्वसम्मति का अभाव भी दिखता है और अपने आर्थिक विकास के लिए वैश्विक लक्ष्यों से समझौता करने तक की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसका ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि है जिसे अभी मात्र 7 देशों पलाऊ, चिली, बेलीज, सेशेल्स, मॉरीशस, मोनाको और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ने ही रेटिफाई ( अनुसमर्थन) किया है। जबकि महासागरीय सुरक्षा, महासागरीय जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी देश सैद्धांतिक स्तर पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं। महासागरीय प्रदूषण को खत्म करने और विश्व के सागरीय क्षेत्रों को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, एल नीनो, ला लीना जैसी मौसमी दशाओं की मार से बचाने के लिए विकसित और विकासशील देशों की नीतियों में समन्वय होना चाहिए।

यूरोपीय संघ जैसे प्रगतिशील मानदंड वाले संगठन भी कह रहे हैं कि वे विचार कर रहे हैं कि ऐसी संधि से वो जुड़े वहीं दूसरी तरफ उन्हें कार्बन टैक्स लगाकर अधिक मुनाफा लेने से कोई परहेज नही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इस साल अपनी रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सतत विकास लक्ष्यों से 32 साल पीछे रहने की बात कर चुका है। इसका मतलब है कि विश्व में कोई भी क्षेत्र हो चाहे यूरोप हो या एशिया पेसिफिक वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में ट्रैक पर नही है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के हासिल हो पाने में भी संशय व्यक्त किया जा रहा है। वहीं दुनिया भर के देश ई व्हीकल क्रांति के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक रास्ता तो खोज रहे हैं लेकिन ई कचरे का निपटान कैसे होगा उसपर कम ही विचार करते दिखते हैं। विकसित देश पर्यावरणीय मुद्दों पर विकासशील देशों पर आरोप लगाते हैं जबकि विकासशील देश अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकास के अधिकार का हवाला देकर कई प्रकार के पर्यावरणीय दायित्वों से बचना चाहते हैं।

विकसित और विकासशील देशों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर मतभेद:

विकसित और विकासशील देशों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों विशेषकर जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, महासागरों की सुरक्षा, महासागरों में प्लास्टिक अपशिष्ट, वन्यजीवों की हत्याएं और तस्करी, वनों में लगने वाली आग मांस उद्योग और ग्लोबल वार्मिंग पर उसके पड़ने वाले प्रभाव, जैव ईंधन को बढ़ावा, अमेजन के वर्षा वनों का सफाया, द्वीपीय देशों के अस्तित्व पर खतरों आदि मुद्दों पर मतभेद और कुछ अवसरों पर सहयोग के बिंदु भी दिखाई देते रहे हैं।

विकसित और विकासशील देशों के मध्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के तत्वावधान में जिन कॉप बैठकों का आयोजन किया जाता है उसमें कई विवाद के उभरते मुद्दों को देखा गया है। इसमें सर्वाधिक प्रमुख विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों, लघु द्वीपीय देशों अथवा निर्धन देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर प्रतिबद्धता की कमी के रूप में देखा जाता है। विकसित देश कई अवसरों पर विकासशील देशों को विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने के मामले में सहायता करने से बचने का प्रयास करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा विकसित देशों से विकासशील देशों की यह मांग रही है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए उन्हें हरित वित्त अथवा वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए वर्ष 2009 में कानकुन में एक हरित जलवायु कोष के गठन का भी प्रस्ताव किया गया था जिसमें यह तय किया गया था कि विकसित देश एक निश्चित मात्रा में जो अब 100 बिलियन डॉलर है, के जरिए एक कोष का निर्माण करेंगे और इसको से तृतीय विश्व के देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराएंगे ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में भी ग्रीन क्लाइमेट फंड में 100 बिलियन डॉलर जमा करने की बात की गई थी और विकसित देशों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह 2020 के बाद इस हरित कोष से विकासशील देशों को वित्त उपलब्ध कराएंगे। ऐसी किसी प्रतिबद्धता को पूर्ण मन से विकसित देशों ने पूरा नहीं किया है बल्कि अमेरिका हाल के समय में जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़े समझौते पेरिस समझौते से बाहर निकल गया है। इससे विकसित देशों कि विकासशील देशों के प्रति मानसिकता का भी पता चलता है । वर्ष 2013 में भी लघु द्वीपीय देश जिनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वाधिक मंडरा रहा था , उनके मदद के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल लॉस एंड डैमेज मेकैनिज्म निर्मित किया गया था। यह फैसला पोलैंड की राजधानी वारसा में लिया गया था । इसमें भी विकसित देशों द्वारा लघु द्वीपीय देशों की महासागरीय व्यवस्था और जीवनशैली को बचाने के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की गई थी लेकिन इस कोष में भी विकसित देशों ने पर्याप्त रूप से वित्त का प्रवाह नहीं सुनिश्चित किया है।

सीबीडीआर सिद्धांत का पालन नही कर रहे विकसित देश :

विकासशील देशों ने विकसित देशों से यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत समान किंतु / उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं सिद्धांत अथवा दूसरे शब्दों में कॉमन बट डिफरेंटशिएटिड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज सिद्धांत के तहत विकसित देशों से मांग की है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है इसलिए इससे निपटने के लिए उन्हें अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि औद्योगिक क्रांति वाणिज्य क्रांति फैक्ट्रियों का विकास आदि के साथ ही विकसित देशों में जीवाश्म ईंधन को अधिक मात्रा में जलाने का प्रयास किया गया जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला विकासशील देशों का मानना है कि विकसित देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक करते हैं इसलिए विकासशील देशों की तुलना में जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनका उत्तरदायित्व अधिक होना चाहिए और विकासशील देशों और निर्धन देशों को जिनकी भूमिका कम रही है उन्हें उत्तरदायित्व भी उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए विकासशील देश इस बात पर बल देते हैं कि क्योंकि तृतीय विश्व के देश संसाधन वित्त व्यवस्था प्रौद्योगिकी आदि मामलों में इतने समर्थ नहीं है कि स्वयं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ी परियोजनाएं अथवा पहल चला सके इसलिए उनकी क्षमताओं को देख कर ही उन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए क्योंकि विकासशील देशों में कई देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सक्रिय हैं जहां अभी परिवहन क्षेत्र पर ज्यादा बल है, ऐसे में उन पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का दबाव डाल कर उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए।प्रदूषण कर्ता स्वयं भुगतान करे ( पोल्युटर पेज प्रिंसिपल) जो 1992 के पृथ्वी समिट में जारी रियो उद्घोषणा का भाग भी है , की मूल मान्यता है कि प्रदूषण फैलाने वालों की प्रदूषण से निपटने में सर्वाधिक भूमिका निश्चित की जानी चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण को बढ़ावा कोई देश , व्यक्ति या फर्म कर रहा हो , और उससे निपटने का भार किसी अन्य कमजोर देश , व्यक्ति या फर्म पर अनावश्यक रूप से डाला जाए । यदि ऐसा होता है तो यह भेदभाव कारी और अन्यायपूर्ण होगा।

विकसित देशों ने इस सिद्धांत का खुले तौर पर उल्लंघन कर खुद द्वारा अधिक से अधिक प्रदूषण फैलाने ( चीन 27 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन , अमेरिका 21 प्रतिशत और यूरोपीय संघ 10 प्रतिशत ) के बावजूद विकासशील देशों पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से निपटने के लिए अधिक जिम्मेदारी थोपी गई है जो कि सीबीडीआर सिद्धांत के भी खिलाफ है ।प्रदूषण कर्ता स्वयं भुगतान करे सिद्धांत सबसे पहले 1972 में ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ( ओईसीडी) ने दिया था । ओईसीडी ने इसे पर्यावरणीय नीतियों के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक आयामों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में दिया था । कालांतर में रियो उद्घोषणा के 26 सिद्धांतों में से 16 वें सिद्धांत के रूप में इस सिद्धांत को वैश्विक पर्यावरणीय मामलों में विकसित और विकासशील देशों के संबंधों को विनियमित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें कहा गया कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले व्यक्ति पर ही इसके भुगतान या क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए ।चीन और पर्यावरण ध्रुवीकरण: जलवायु संकट जैसे पर्यावरण के मुद्दों पर भी दुनिया दो-ध्रुवीय हो रही है, जिसने विकसित देशों को गुनाहगार और विकासशील देशों को भुक्तभोगी के तौर पर आमने-सामने खड़ा कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से इस तथ्य के बावजूद कि विकसित देश पहले कॉर्बन के बड़े उत्सर्जक रहे हैं, चीन अब सबसे ज्यादा कॉर्बन उत्सर्जन करने वाला देश है।

ऐसे कई वैश्विक सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें समुद्र से लेकर भूमि तक जैव-विविधता के मुद्दे शामिल रहे हैं लेकिन अब ऐसे हर सम्मेलन में चीन सहित विकसित और विकासशील देशों के बीच ध्रुवीकरण होता है। चीन ने धरती के स्वास्थ्य और इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेने के बारे में बात करना शुरू किया है। वह 2060 तक खुद को शून्य-कॉर्बन वाला देश बनाना चाहता है। आर्थिक क्षेत्रों की तरह, चीन पर्यावरणीय संबंधी मामलों में भी एक ताकत के रूप में उभर रहा है। बेसिक संगठन ( ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में चीन पर्यावरण के मुद्दों पर विकसित देशों की न चलने देने के लिए कूटनीति करना शुरू कर चुका है।

( लेखक पर्यावरणीय मामलों के जानकार हैं )