21वीं सदी में भारत : बहुसंख्यकवाद की ओर

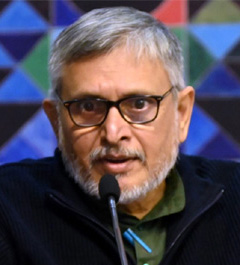

21वीं सदी के पहले दो दशकों में भारत की राजनीति ने नई करवट ली है। इस नए भारत में नेहरू मॉडल पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। गांधीवाद के अवशेष विदाई की दहलीज़ पर है। हिंदुत्ववादी सिद्धांतों को मान्यता मिल रही है और नई सदी में संविधान चर्चाओं के केन्द्र में आ गया है और उसका महत्व अब लोग ज्यादा समझने लगे हैं। 20वीं सदी में भारत पर राज करने वाली कांग्रेस वेंटीलेटर पर है। भगवा रंग कांग्रेस विहीन भारत की कल्पनाओं में खोया है। वाम मोर्चा भी लगभग अप्रासंगिक हो गया है। 21वीं सदी में भारतीय राजनीति के बदलते संदर्भों का आकलन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक चिंतक अरुण कुमार त्रिपाठी।

भारतीय राजनीति में तीन दशक पहले सामाजिक न्याय, धार्मिक राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण की जो तीन प्रमुख प्रवृत्तियां उभरी थीं, वही पिछले दो दशकों में हावी रही हैं। इन्हें सरल भाषा में मंडल, कमंडल और भूमंडल का नाम दिया जाता है। उनमें से कभी दो प्रवृत्तियां मिल जाती रही हैं और तीसरे को हाशिए पर ठेल देती थीं लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें एक किस्म का अंतद्र्वंद्व और अंतर्संबंध है। किसी एक प्रवृत्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अकेले राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन जैसे ही उसमें दूसरी मिल जाती है तो तीसरी प्रवृत्ति कमजोर पड़ जाती है और वे दोनों मिलकर सत्ता पर कब्जा जमा लेती हैं। हाल में एक चौथी प्रवृत्ति भी उभरी है जिसका नाम है संविधानवाद। उसका अर्थ है नागरिकों के मौलिक अधिकार, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय और नागरिकों की गरिमा के मूल्यों की रक्षा के लिए राजनीति। यह अपने आप में आधुनिक समाज का एक दर्शन है जो तमाम विपरीत प्रवृत्तियों को समावेशी बनाकर किसी राष्ट्र को एक निश्चित दिशा में ले जाता है। लेकिन संविधानवाद अकेले कुछ कर पाएगा, इसकी संभावना कम ही दिखती है। इसीलिए इसने अपने साथ जाति जनगणना का मुद्दा भी जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन संविधानवाद के लिए जिस तरह की नैतिकता चाहिए, वह समाज में दिखती नहीं है। समाज में झूठ या अफवाह फैलाने और उस पर विश्वास करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, वह सभी मूल्यों को उल्टा-पुल्टा कर रही है।

सन 1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा शुरू कर दी। उनका कहना था कि हम भारत के जातिगत विभाजन को पाटकर राष्ट्रीय एकता निर्मित कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह थी कि विभाजन के बाद एक बार फिर भारत सांप्रदायिक आधारों पर बंट रहा था। यह भारतीय राजनीति की दो प्रमुख प्रवृत्तियां थीं। इन प्रवृत्तियों को एक-दूसरे की काट माना जाता है। माना जाता है कि जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया तो इस देश की सवर्ण जातियों ने प्रतिक्रियास्वरूप मंदिर आंदोलन के बहाने हिंदुत्व के विचार को बढ़ाने और हिंदू राष्ट्र कायम करने का अभियान तेज कर दिया। अगर मंडल आंदोलन सवर्ण वर्चस्व के विरोध में था और उसके भीतर एकलव्य और शंबूक के साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति की भावना थी तो हिंदुत्व के आंदोलन में एक तरह से जाति व्यवस्था का नकार और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विरोध में एक नए राष्ट्रवाद का उभार था। यह फिर से सवर्ण वर्चस्व को कायम करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।

मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने और अयोध्या आंदोलन तेज होने के दो साल के भीतर ही डंकल प्रस्ताव का लागू होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के एकीकरण का आरंभ भी एक महत्त्वपूर्ण परिघटना है जिसने भारत की तीसरी राजनीतिक प्रवृत्ति का निर्माण किया। इसी दौरान डेविड सी कार्टन नाम के अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी थी कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राज आएगा तो दुनिया कैसी होगी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है- व्हेन कारपोरेशन्स रूल द वल्र्ड। इसी संदर्भ में जान परकिन्स की किताब ‘कनफेशन्स आफ एन इकॉनमिक हिटमैन’ भी महत्त्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि किस तरह आर्थिक शक्ति वाले देश तीसरी दुनिया के कमजोर देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कब्जा करके उसे अपने ढंग से चलाते हैं। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने इन तीनों राजनीतिक प्रवृत्तियों में एक किस्म का अंतर्संबंध देखते हुए कहा था कि मंडल आयोग समता और न्याय के एक आंदोलन के तौर पर उभरा था और धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पर चले बाकी दोनों अभियानों ने उसके प्रभाव को क्षीण करने की कोशिश की। वास्तव में मंडल आयोग और दलित आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व को जो चुनौती दी थी, उसको बेअसर करने में अयोध्या आंदोलन और उदारीकरण के अभियान ने बड़ा योगदान दिया। एक ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया तो दूसरे ने आर्थिक असमानता को वैधता प्रदान कर दी। किशन जी की दो पुस्तकें इस बारे में महत्त्वपूर्ण है- भारत शूद्रों का होगा और विकल्पहीन नहीं है दुनिया।

डॉ.भीमराव आंबेडकर की व्याख्या में भारतीय इतिहास में एक प्रतिक्रांति की व्याख्या सदैव गूंजती है। वे समाज में पिछड़ों और दलितों की मौजूदा स्थिति के लिए उसी को जिम्मेदार मानते हैं। यहां तक कि हिंदू समाज की स्त्रियों की कमजोर स्थितियों के लिए भी उसी को जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि जब सन 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदार्थ मौर्य का वध किया, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिक्रांति हुई। उसी तरह की घटना छह दिसंबर 1992 को हुई जब सुप्रीम कोर्ट में शपथ देने के बावजूद दिनदहाड़े बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और भारत भी रेगनामिक्स और थैचरानामिक्स के प्रभाव में उदारीकरण की राह पर तीव्रता से बढ़ा। इन दोनों प्रवृत्तियों ने एक ओर धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया तो दूसरी ओर समाजवाद को। एक ने राज्य की सभी धर्मों से समान दूरी के विचार को कमजोर किया तो दूसरी ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर किया।

धर्म आधारित राष्ट्रवाद या जिसे बहुसंख्यकवाद या सांप्रदायिकता या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है, उसने पिछले तीन दशकों में आजादी के बाद भारतीय राजनीति को सर्वाधिक बेचैन किया है और उसे गुणात्मक रूप से बदल दिया है। उसके मुकाबले के तौर पर कहें या स्वतंत्र धारा के तौर पर कहें तो पिछड़ों को आरक्षण देने के बहाने जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चला, उसने नब्बे के दशक में भारतीय राजनीति को गठबंधन की ओर ढकेला। सामाजिक न्याय के एक अनोखे नेता के तौर पर उभरे कांशीराम कहते भी थे कि हमें केन्द्र में मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। उन्होंने न सिर्फ 1932 में महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते को चुनौती देकर यह साबित करने की कोशिश की कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र से दलितों के स्वतंत्र नेतृत्व का विकास अवरुद्ध हो गया बल्कि एक किस्म से सवर्णों की दलाली करने वाला नेतृत्व पैदा हुआ। इसीलिए उन्होंने ‘चमचा युग’ जैसी किताब भी लिखी।

आर्थिक क्षेत्र में 18वीं सदी में फ्रांस में जन्मी मुक्त व्यापार यानी लेसेज फेयरे की अवधारणा अचानक बीसवीं सदी के अंत में फिर प्रासंगिक हो गई। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के रूप में आए इस विचार का मानना था कि बाजार सभी चीजों को ठीक कर देता है। कहीं भी किसी प्रकार की आर्थिक समस्या आए तो सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। बाज़ार के हवाले छोड़ दिया दिया जाना चाहिए। बल्कि विश्व बैंक ने बाकायदा यह नीति बनाई कि राज्य नामक संस्था को अपने को सिलसिलेवार तरीक से कानून व्यवस्था तक के कामों में समेट लेना चाहिए और व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के काम भी बाजार के ही हवाले छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति का विरोध भी पनपा लेकिन इसने सभी दलों और हर तरह के उद्यम को अपने ढंग से बदल कर रख भी दिया। इस प्रवृत्ति से कोई भी दल मुक्त नहीं है। लेकिन अलग-अलग दलों ने अपने ढंग से इन प्रवृत्तियों को लेकर राजनीति की है और अपना स्थान बनाया है और अपनी सत्ता कायम की है। इस दौरान विश्व बैंक ने अपनी नीतियों में संशोधन भी किया और यह मानने लगा कि बाजार ही सब चीजों को दुरुस्त नहीं करेगा बल्कि राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। इस प्रवृत्ति के चलते याराना पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ। भारत में अडानी और अंबानी का उभार इसी रूप में देखा जा सकता है। जो वैश्वीकरण और उदारीकरण के शास्त्रीय सिद्धांत के एकदम विपरीत है। इस बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज की पुस्तक ‘ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट’ को देख सकते हैं।

सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद और बाजारवाद की इन राजनीतिक प्रवृत्तियों ने अगर स्वतंत्रता आंदोलन की दबी हुई आंबेडरवादी धारा को उभारा है तो इसी दौरान डॉ. राम मनोहर लोहिया की भारतीय समाजवादी धारा ने भी अपनी प्रासंगिकता हासिल की है। इस दौरान कांग्रेस की नेहरूवादी धारा कमजोर पड़ी है और नेहरू का सेक्यूलरवाद चारों ओर से हमले का शिकार हुआ है। इन धाराओं के टकराव के बीच विनायक दामोदर सावरकर और गोलवलकर का हिंदुत्ववादी सिद्धांत भी उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में लेता गया है। इसने सवर्ण बनाम अवर्ण, अमीर बनाम गरीब की लड़ाई को हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई में बदल दिया है। इन्हीं विमर्शों में महात्मा गांधी के प्रति नए किस्म की नफरत पैदा हुई है और उनको भारत के विभाजन का असली गुनाहगार बताया जा रहा है।

कांग्रेस की नेहरूवादी धारा कमजोर पड़ी है और नेहरू का सेक्यूलरवाद चारों ओर से हमले का शिकार हुआ है। इसके विपरीत कांग्रेस और समाजवादी-वामपंथी रुझान वाले दलों और संगठनों ने एक बार फिर गांधी में भारत और मानव सभ्यता की प्रासंगिकता देखनी शुरू की है और संविधानवादी दर्शन को आगे करके नेहरू के नायकत्व की फिर से तलाश शुरू की है। यह महज संयोग नहीं है कि अचानक गांधी और आंबेडकर के बीच सामंजस्य की बात तेज हो उठी है। भारत के वैचारिक तबके को लगने लगा है कि इस देश का भविष्य गांधी के सर्वधर्म समभाव वाले विचार में ही है, उसी के साथ उसने यह भी स्वीकार किया है कि डॉ. आंबेडकर के जाति विनाश और स्त्री मुक्ति के दर्शन को मिलाकर एक समतामूलक समाज का सपना पूरा किया जा सकता है। भारतीय राजनीति मध्यमार्ग से ध्रुवीकरण की ओर गई है। अब सैद्धांतिक तौर पर चिंतकों ने इस पार या उस पार की बात शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में ‘हिंदुत्व और हिंद स्वराज’ और ‘एनीहिलेशन आफ कास्ट’ नामक दो पुस्तकों का उल्लेख आवश्यक हो गया है। एक पुस्तक लंबे लेख के तौर पर यूआर अनंतमूर्ति ने लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में दो विचारदृष्टियों की लड़ाई स्पष्ट तौर पर चल रही है। एक है हिंदुत्व और दूसरा है हिंदस्वराज। एक महात्मा गांधी का सभ्यतामूलक चिंतन है तो दूसरा विनायक दामोदर सावरकर का हिंदूवादी चिंतन। किस प्रकार भारत के अपने मौलिक विचार पर खतरा मंडरा रहा है।

गांधी और संघ का एक साथ विरोध करने वाली एक तीसरी धारा है जिसे अरुंधती राय जैसे बौद्धिक चला रहे हैं जिसमें आंबेडकर और माक्र्सवाद का समन्वय बनाने की कोशिशें हैं। डॉ.आंबेडकर की पुस्तक ‘एनीहिलेशन आफ कास्ट’ यानी जातिभेद का समूल नाश बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही है और नई-नई व्याख्याओं के साथ सामने आ रही है। अरुंधती राय की पुस्तक ‘एनीहिलेशन आफ कास्ट’ महात्मा गांधी को जातिवादी बताते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करती है और डॉ. आंबेडकर को उनसे कहीं ज्यादा प्रासंगिक सिद्ध करती है। वे मानती हैं कि महात्मा गांधी जातिगत असमानता का जो हल प्रस्तुत करते हैं, वह है सवर्णों का हृदय परिवर्तन। जबकि डॉ.आंबेडकर जो समाधान प्रस्तुत करते हैं वह है व्यवस्था परिवर्तन। एक का समाधान होम्योपैथिक दवा की तरह से है तो दूसरे का एलोपैथिक डॉक्टर की तरह से।

इधर सावरकर के विचारों को एक ओर भारत का विचार साबित करने की कोशिश हो रही है तो दूसरी ओर उसे भारत के विचार के विरुद्ध यूरोपीय आधुनिक राष्ट्र का विचार भी बताया जा रहा है। इसी महाबहस के बीच भारतीय राजनीति अपने नए रूप गढ़ रही है और अपना नया रंग तलाश रही है। संघ परिवार सावरकर, गोलवलकर और आंबेडकर के बीच एक समन्वय कायम करने की कोशिश कर रहा है और आंबेडकर को प्रात: स्मरणीय भी बना लिया है। उसने खुले तौर पर गांधी की आलोचना बंद की है और वह काम व्हाटसैप विश्वविद्यालय के हवाले कर दिया है। भारतीय राजनीति में एक प्रवृत्ति जाति व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने में सबसे बड़ा रोड़ा मानकर चलती है उसे समाप्त करने के लिए आरक्षण से लेकर तमाम दूसरे किस्म के उपायों पर जोर देती है। चूंकि उदारीकरण ने निजीकरण के बहाने सरकारी नौकरियों को घटा दिया है, इसलिए आरक्षण बेअसर हो गया है। इसकी काट के तौर पर जाति तोड़ो आंदोलन के हिमायती निजी क्षेत्र में आरक्षण यानी डायवर्सिटी की बात करते हैं। एक अन्य प्रवृत्ति जो आदिवासी समाजों की रक्षा के लिए उभरी है वह है जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की राजनीति। अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त रहे डॉ ब्रह्मदेव शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भारत में तीन तरह से देश हैं। एक है इंडिया, दूसरा है भारत और तीसरा है हिंदुस्तनवा। आदिवासी समाज हिंदुस्तनवा में रहता है, जो इंडिया और भारत दोनों की लूट का शिकार है। अब तो उन्हें लूटने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आ धमकी हैं।

दरअसल, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासी राज्य बनने और पूर्वोत्तर में रहने वाली आदिवासी आबादी के संरक्षण के लिए पांचवीं अनुसूची की व्यवस्था किए जाने के बावजूद आदिवासियों के संसाधन सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें सुरक्षा देने के लिए कोई भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल सौ प्रतिशत समर्पित नहीं है। इसलिए एक अतिवादी राजनीतिक प्रवृत्ति ने उन्हें अपने साथ आने को मजबूर किया है। वह प्रवृत्ति है माओवादी या नक्सलवादी प्रवृत्ति। इसी के दूसरे पहलू के रूप में पूर्वोत्तर की अलगाववादी प्रवृत्ति भी है। वह कई बार उग्रवादी संगठनों के रूप में सामने आती है। नगालैंड, असम और मणिपुर उसके उदाहरण हैं। यह प्रवृत्ति एक ओर साठ के दशक की हारी हुई प्रवृत्ति की अवशेष है लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों के सामने विकल्प के अभाव में एक उम्मीद भी बन जाती है। इसने कहीं-कहीं आदिवासियों को दमन का शिकार भी होने दिया है तो कहीं-कहीं उनकी हिफाजत भी की है। डॉ ब्रह्मदेव शर्मा की सक्रियता के कारण सरकार ने पेसा यानी पंचायत (एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरियाज) एक्ट 1996 बनाया ताकि पांचवीं और छठी अनुसूची के अलावा भी आदिवासियों को शहरीकरण की लूट से बचाया जा सके, लेकिन देश के आठ प्रतिशत आदिवासी आबादी की कोई स्पष्ट और बुलंद आवाज संसद में सुनाई नहीं पड़ती। क्षेत्रीय स्तर पर भी उनके स्वर को दबाने के लिए राज्य सरकारें सलवा जुड़ूम जैसे अभियान चलाकर होशियारी से काम करती रहती हैं। पिछले दस सालों में पूर्वोत्तर की सुलह और शांति का दावा करने वाली सरकार अब जलते हुए मणिपुर में बगलें झांक रही है। प्रधानमंत्री का मणिपुर का जिक्र करना और वहां न जाना यह दर्शाता है कि पूर्वोत्तर के बारे में संघ परिवार और उसी के नक्शेकदम पर चलने वाली एनडीए सरकार की नीति सही नहीं थी। यह ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति है जो जातिवादी और सांप्रदायिक प्रवृत्ति से कम खतरनाक नहीं है।

इन तमाम प्रवृत्तियों के टकराव और समन्वय के प्रभाव में विगत दो दशकों में भारतीय राजनीति गठबंधन से एक दलीय प्रणाली की ओर गई है। हालांकि 2024 में गठबंधन की राजनीति फिर वापस आती हुई दिख रही है। लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन समाज की राजनीतिक सोच में आया है। समाज साझी विरासत की सोच से हटकर बहुसंख्यकवादी हुआ है। इस दौरान भारत में वामपंथी धारा लगातार लुप्त होती गई है। सन 2004 में जब एनडीए यानी अटल बिहारी वाजपेयी के ‘शाइनिंग इंडिया’ के नारे को हराकर कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन सत्ता में आया था तो उसे 60 सीटों वाले वाममोर्चा का समर्थन हासिल था। वाममोर्चा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में शासन में था और केरल में यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे को हटाकर पांच पांच साल बाद सत्ता में आते जाते रहते थे। 2004 से पहले वाजपेयी के नेतृत्व में शासन करने वाला समूह किसी रेडिकल हिंदुत्व एजेंडे पर पहल करने की स्थिति में नहीं था। हालांकि वह उन्हीं वायदों के साथ सत्ता में आया था। पर बहुमत के अभाव में वैसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एनडीए के घटक दलों ने भाजपा से यह वचन लिया था कि सरकार राममंदिर के मामले पर अदालत के फैसले का इंतजार करेगी, अनुच्छेद 370 को नहीं हटाएगी और समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करेगी।

सन 2004 में सत्ता बदलने के साथ लगने लगा कि भारतीय राजनीति एक हद तक कांग्रेस के मध्यमार्ग पर चलेगी जिसमें उसे कुछ क्षेत्रीय दलों का साथ मिलेगा और वाममोर्चा का बाहर से समर्थन मिलता रहेगा।

कांग्रेस ने डॉ.मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाकर यह साफ कर दिया कि वह मध्यवर्ग और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की इच्छा का सम्मान करते हुए आर्थिक सुधारों की उस प्रक्रिया को जारी रखेगी जो 1991 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। इस बीच, यह भी लगा था कि अब भारतीय समाज अपने उस कार्यक्रम पर नहीं लौटेगा जिसके चलते अस्सी के अंत और नब्बे के दशक के आरंभ में भयानक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से देश गुजरा था। यह सही है कि यूपीए सरकार ने अपने दस साल के शासन में मानवीय चेहरे के साथ उदारीकरण की नीतियों को चलाया और सांप्रदायिक दल के उभार को दस साल तक रोककर रखा। लेकिन उस सरकार ने या तो डॉ. मनमोहन सिंह की उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया कि इस प्रक्रिया की निगरानी कड़ी होनी चाहिए या फिर यह समझ ही नहीं पाया कि इस प्रक्रिया के मूल में ही भ्रष्टाचार निहित है। बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरकर यूपीए सरकार हार गई और कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सर्वाधिक निचले स्तर पर चली गई।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व के बारे में तो उनके सलाहकार संजय बारू ने ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टिर’ जैसी किताब लिखकर उन्हें उतना कमजोर बता दिया जितने वे थे नहीं। शायद उसी के जवाब में डॉ. मनमोहन सिंह को कहना पड़ा कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अगर विकास की औसत दर 8 प्रतिशत के करीब पहुंच गई तो वह कभी डबल डिजिट के पार भी गई थी। लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह जो आशंका जता रहे थे वह सही साबित हुई। वे लगातार कह रहे थे कि उदारीकरण की प्रक्रिया पर अगर निगरानी कड़ी नहीं होगी तो इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइशें ज्यादा हैं लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के कारण वे कड़ी निगरानी प्रक्रिया लागू नहीं कर पाए। इसीलिए उनके कार्यकाल में घोटालों की झड़ी लग गई। हालांकि टूजी घोटाला बाद में एक काल्पनिक घोटाला साबित हुआ लेकिन तब तक सरकार के विरुद्ध माहौल बनने लगा था। संघ परिवार से जुड़े संगठन विवेकानंद फाउंडेशन की मदद से खड़े संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने आजाद भारत के इतिहास में तीसरी बार भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और किरण बेदी ने मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम शहरों में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने यूपीए सरकार को पंगु कर दिया। कॉरपोरेट इसे पॉलिसी पैरालिसिस बताने लगा भ्रष्टाचार से लड़ने की यह प्रवृत्ति वास्तव में सतही थी और भ्रष्टाचार के मूल स्रोत यानी उदारीकरण पर हमले के बारे में सोच भी नहीं रही थी।

उधर, भूमि अधिग्रहण से जुड़े तमाम आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बन रहे थे तो कांग्रेस के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी किसान, मजदूर और आदिवासी सवालों पर अपनी ही सरकार को चुनौती दे रहे थे। वे भट्टा पारसौल और दादरी में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुए और नियामगिरि के आदिवासियों के साथ खड़े हुए। गृहमंत्री पी चिदंबरम के बस्तर और दूसरे आदिवासी इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ स्वयं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। हालांकि डॉ.मनमोहन सिंह 2008 की सबप्राइम संकट को अपनी सूझ-बूझ से संभाल लिया था और उसका भारत पर वैसा असर नहीं होने दिया जैसा कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हुआ था लेकिन वे भ्रष्टाचार के आरोपों का ठीक से सामना नहीं कर पाए। उनके विरोध में मीडिया, संघ परिवार की संस्थाएं और नागरिक संगठन खड़े हो गए। इस तरह उदारीकरण और कॉरपोरेट ने हिंदुत्ववादी संगठन भाजपा के रूप में अपना नया सहारा ढूंढ लिया।

सन 2014 का वर्ष भारत की राजनीति केलिए बेहद निर्णायक वर्ष रहा। लगभग 25 सालों बाद देश की केन्द्रीय सत्ता पर पूर्ण बहुमत से किसी पार्टी का शासन लौटा और गठबंधन सरकारों का दौर समाप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जैसे क्षेत्रीय नेता अचानक एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेता बनकर देश के प्रधानमंत्री बने। इस परिघटना ने न सिर्फ आडवाणी जैसे भाजपा के शक्तिशाली नेता और हिंदू राष्ट्र के सशक्त पैरोकार को हाशिए पर ठेल दिया बल्कि कांग्रेस जैसी सशक्त पार्टी को अपने इतिहास के सबसे कमजोर क्षणों में पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसकी लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा पाने लायक हैसियत ही नहीं बची। देश में एक किस्म से विपक्षविहीन लोकतंत्र की कल्पना चल निकली। भाजपा के नेता तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने लगे।

1992 के बाद देश में एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता पराजित होती हुई दिखी। हालांकि नरेंद्र मोदी का नारा ‘सबका साथ सबका विकास’ था लेकिन सत्ता में आने केबाद संघ परिवार को लगा कि उसका हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा अब सफल हो सकता है। उसे यह भी विश्वास आया कि महज हिंदू वोटों के आधार पर सत्ता हासिल की जा सकती है। हिंदू वोटों को एकजुट करना जितना मुश्किल लग रहा था, अब उतना मुश्किल नहीं रहा। उसके ध्रुवीकरण में योगदान के तौर पर एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो दूसरी तीन तलाक के विरुद्ध आए फैसले ने समान नागरिक संहिता की मांग को प्रासंगिक बना दिया। गोरक्षा का मुद्दा उठा और राज्य स्तरीय तमाम कानूनों के निर्माण के बावजूद हिंसक होता चला गया।

स्वतंत्रता का अर्थ संपन्न, शक्तिशाली और बहुसंख्यक समाज की स्वतंत्रता से लिया जा रहा है और उस सिद्धांत को तिलांजलि दी जा रही है जिसके तहत देश में हर नागरिक समान है और उसके तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य ने एक ओर संदिग्ध तरीके से तरक्की करने वाले पूंजीपतियों के हितों को राष्ट्रीय हित साबित करना शुरू कर दिया है, विपक्षी को राष्ट्रविरोधी बताना चालू किया तो बहुसंख्यक समाज के धार्मिक रीति-रिवाजों और पर्वों-प्रतीकों को राष्ट्रीय प्रतीक बनाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अल्पसंख्यकों के धार्मिक परंपराओं और सोच को तुष्टीकरण की संज्ञा देकर उससे घृणा और निंदनीय बताने की कोशिशें हो रही हैं।

यह महज संयोग नहीं है कि राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति निरंतर यह दावा करते रहे हैं कि केशवानंद भारती के मामले में संविधान की बड़ी पीठ से आया मूल चरित्र के सिद्धांत का फैसला गलत है और उसे पलटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे और जाने-माने अर्थशास्त्री विवेक देवराय जिनका हाल में निधन हुआ है, उनका यह कथन बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भारत का संविधान पुराना हो चुका है और अब वह भारत की तरक्की में बाधक बन रहा है। उसे बदले बिना भारत तरक्की की वह गति नहीं पा सकता जो चीन और दुनिया के दूसरे देशों ने पाई है। इसी के साथ संविधान के प्रस्तावना में दिए गए ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को हटाए जाने के लिए दायर की गई याचिका का इरादा भी उसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया लेकिन उसका निर्णय भी यही कहता है कि इन शब्दों के होते हुए भी निजी उद्यम पर आधारित बिजनेस में कोई बाधा नहीं आ रही है। यानी एक ओर संविधान में समाजवाद है तो दूसरी ओर कॉरपोरेट मनमानी भी चलती रहेगी। एक ओर संविधान में धर्मनिरपेक्षता है तो दूसरी ओर राज्य अल्पसंख्यक समाज को धकियाता और डराता रहेगा। इसी सिलसिले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ का यह कथन महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि अभिव्यक्ति का अधिकार समाज के लिए खतरा पैदा कर रहा है और वह समता के अधिकार को चुनौती दे रहा है।

इन्हीं प्रवृत्तियों के जवाब में इंडिया यानी ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस’ खड़ा हुआ और उसने 2024 के चुनाव में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और उसके लोकतांत्रिक चरित्र पर घिरी आशंकाओं को एक मुद्दा बनाया। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को श्रेष्ठता देने का जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का था, वह अभी भी आशंकाओं से घिरा हुआ है। विपक्ष ने संविधान को भी प्रतीकात्मक ढंग से मुद्दा बनाया है। किताब लहराना और उसके भीतर खाली होने या भरे होने की बहसों से बात बनती नहीं दिखती, क्योंकि जनता संविधान का मतलब सिर्फ जाति आधारित आरक्षण से ही लेती है। वह नहीं समझती कि संविधान में बहुत सारे अधिकार और संकल्प हैं जिनके बिना लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति एक ओर भारत के मूल विचार को हिंसा और अपने पराए के रूप में व्याख्यायित करने में लगी है तो दूसरी ओर अहिंसा और समन्वय का विचार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यहां आंबेडकर की वह चेतावनी याद आती है कि किसी लोकतांत्रिक संविधान के लिए एक किस्म की सामाजिक नैतिकता होनी जरूरी है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। उसी के साथ जरूरी है बंधुत्व।